カギを握るのはナンバー2!成長する税理士事務所を作る秘訣を取材!

多くの税理士事務所が抱える組織運営という課題。運営の中心的な役割を担うべき事務所の「ナンバー2」が育たず、代表税理士一人に負担が集中してしまっている事務所も少なくないのではないでしょうか?そこで、今回は数多くの税理士事務所の組織活性化や、業務の効率化を支援してきた実績を持つ、経営心理士の株式会社ワンアップ丸井貴弘さんにお話を伺いました。

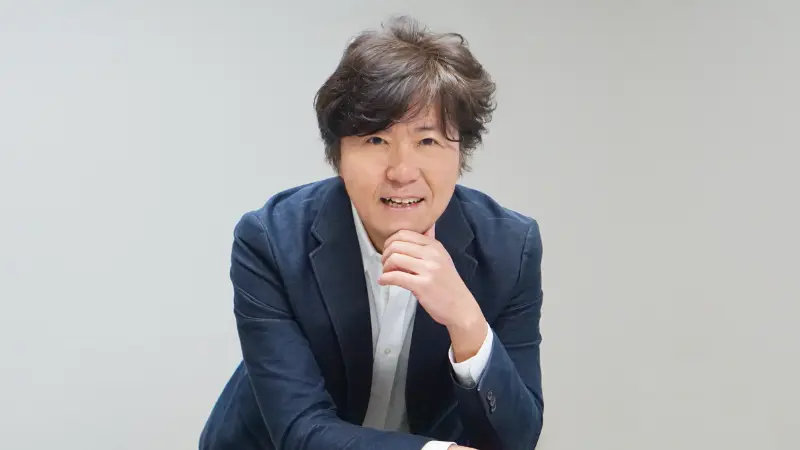

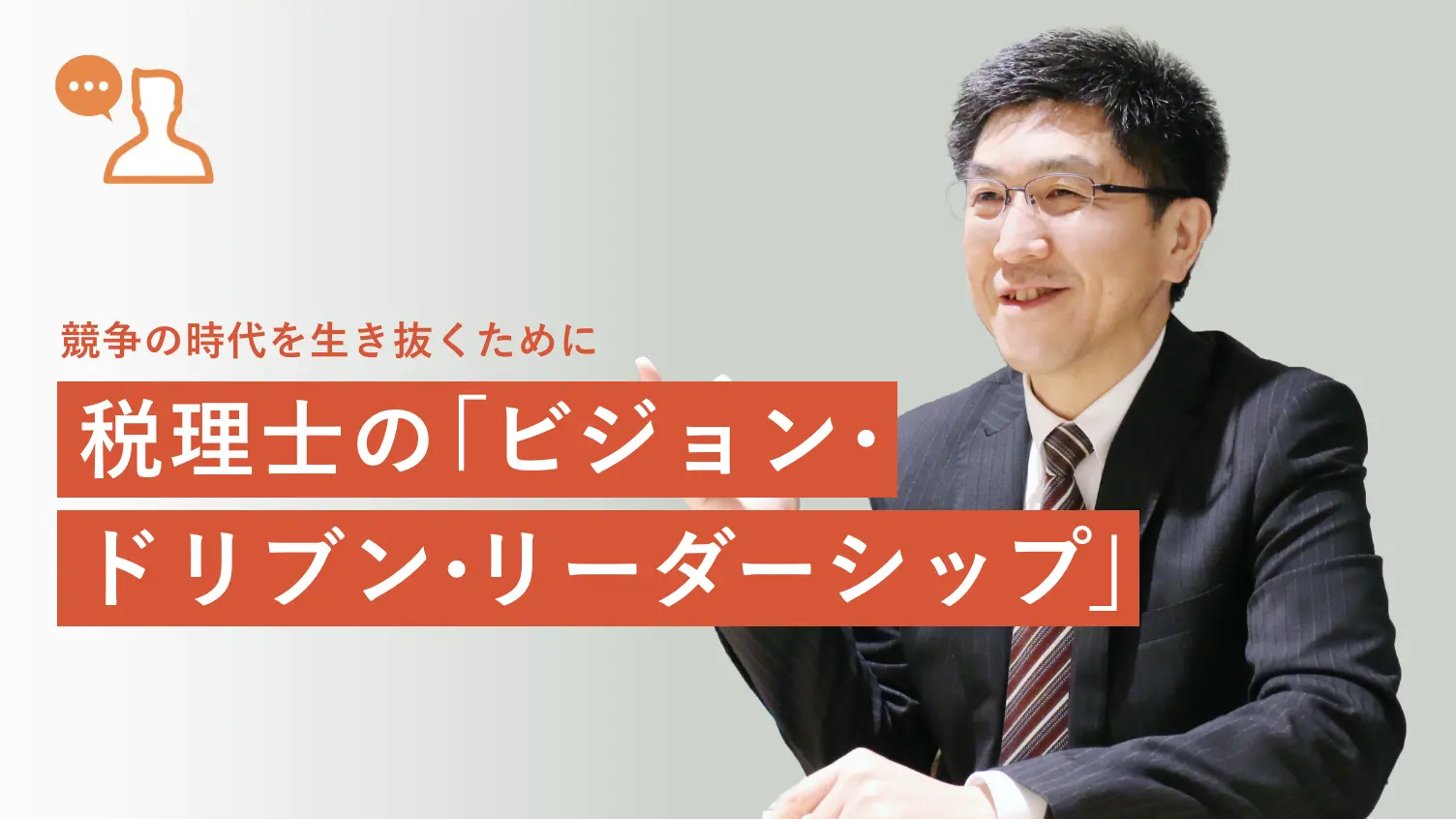

お話を伺った人:株式会社ワンアップ 丸井貴弘さん

大学卒業後、鉄鋼商社に就職。その後外資系保険会社へ転職し、6年間保険業で営業経験を積む。その後、税理士法人での営業・総務・人事経験を経て、悩んでいる税理士事務所の代表者を応援したいとの思いで2015年に独立。現在、株式会社ワンアップにて税理士事務所に対して『かゆいところに手が届く女房役』をモットーに”事務所成長支援の総合サポート”を行っている。

代表税理士の想いがスタッフに伝わっていないケースが多い

Q.まず、丸井さんが行っている税理士事務所支援について教えてください。

「事務所の売上UPや業務効率化、組織活性化といった支援をしています。現在支援をしている事務所では、定期訪問で打ち合わせや会議に同席したり、スタッフとの個人面談を実施したりしています。組織内のコミュニケーションの橋渡しが主な役割ですね。」

Q.スタッフとの個人面談では具体的にどんなことをお話されるのでしょうか?

「日頃の業務やこれからのキャリアについての話が多いですね。そこで出た意見や感じ取ったことは、改善要望として代表税理士にフィードバックしています。逆に、代表税理士の意図や想いがスタッフに届いていないと感じた場合には、かみ砕いて伝えたり、アドバイスを交えて伝えたりすることもあります。」

Q.面談以外の場面でも気を付けていることはありますか?

「今の20~30代のスタッフって実は自己肯定感の低い人がけっこう多いんです。そのため、各人の意見を尊重し、褒める・承認する・感謝することを意識的におこなっています。

例えば、現在支援している事務所では、スタッフがお互いに承認・感謝を伝え合う仕組みを導入しています。これは日常のちょっとした「ありがとう」を伝えるためのものです。「忙しいときにゴミ捨てを代わってくれてありがとう」とか、「電話対応を代わってくれてありがとう」など、お互いの感謝を見える化することで組織市民行動(※)を育むようにしています。そうすることで、事務所の雰囲気がパッと明るくなりますし、何よりスタッフの方が自発的に行動するようになるのです。」

※組織市民行動とは

従業員たちが報酬などの見返りを求めることなく、組織全体の効率を促進するため、自発的に他者を支援する行動のこと。

引用元:BizHint

Q.確かに「褒める・承認する・感謝する」を伝えあうことで、気持ちも前向きになりますね。

「そうですね。組織のトップとして事務所を経営する代表税理士がそういった細かな部分にまで目を行き届かせることはなかなか難しいと思います。なので、代表に変わって私が、発言がネガティブになっているスタッフや、顔色が良くないスタッフに声をかけるようにしています。その際、褒める・承認する・感謝することを意識しコミュニケーションを取ることで、ネガティブな発言をしていたスタッフからポジティブな提案を受けることもあります。」

Q.外部の立場の丸井さんがそこまで組織内でのコミュニケーションに力を入れているのはなぜなのでしょうか?

「組織として一体感がない事務所は成長することができない、と考えているからです。一体感が生まれる組織は、普段からコミュニケーションを通じてスタッフの気持ちを代表税理士がしっかりと把握できています。そのため、代表が何か新しいことを始めようとしたとき、スタッフが自然とついてくるので物事がスムーズに進みます。

逆に一体感のない事務所だとスタッフが乗り気じゃなかったり、仕方なくやっていたりして取り組みがスムーズに進まず、結局チャレンジを諦めてしまうのです。

外部の立場だとスタッフの本音や代表税理士の悩みを伺いやすいということもあり、一体感のある組織に変化させるため私はコミュニケーションに力をいれています。」

最大の課題はナンバー2の不在

Q.丸井さんの目から見て、現在の税理士事務所が抱えている共通の課題はありますか?

「代表税理士とスタッフの間にギャップが生まれてしまっていることですね。税理士事務所の代表は、独立してご自身で事務所を経営するくらいですから当然優秀な人が多いんです。しかし、自分自身とスタッフとの間に存在するスキルレベルやマインドのギャップをなかなか埋めることができない。そもそもギャップに気づいていない人もいます。本来ならそのギャップを埋めるのがナンバー2の役割だと思うのですが、そのような人材が存在する事務所をほとんど見たことがありません。」

Q.ナンバー2がいると、事務所の成長にも影響しますか?

「ナンバー2の人がいると、スタッフの教育や業務の決裁をある程度任せられるので、代表税理士が本来取り組むべき、「経営者」としての業務に集中できるんです。事務所の方針を考えたり、サービス開発をしたりといったことに時間を使えるのがメリットだと思います。空いた時間でしっかり心身を休めることもできるので、長期的に見たとき事務所の成長に大きく差が出ると思います。」

Q.なぜ、税理士事務所にはナンバー2が少ないのでしょうか?

「様々な理由があると思いますが、代表税理士自身が権限を委譲するのが苦手なことは関係していると思います。税理士は数字や書類の正確性をシビアに求められる仕事です。そのため、ミスや失敗を恐れるあまり、業務を他人に任せることに不安を感じてしまうのだと思います。実際のところ、『任せようと思っているんだけど、どうしても自分でやってしまうんだよ』といった相談を受けることがよくあります。」

ナンバー2不在を解決するため必要なこと

Q.ナンバー2の不在という課題を解決するために丸井さんが支援していることを教えてください。

「短期的には私自身がナンバー2の代わりとなって代表税理士とスタッフのコミュニケーションの橋渡しをしています。そしてその間に少しずつ、事務所のナンバー2を代表税理士と共に育てていきます。」

Q.ナンバー2を事務所内で育てていくにはなにから始めればいいのでしょうか?

「ナンバー2として育てたいスタッフに事務所の理念や代表税理士の想いを理解してもらった上で、仕事の権限をひとつずつ委譲することですね。失敗は必ず起こるものなので、代表自身が責任を持つ覚悟を決め、ミスや失敗を恐れずチャレンジさせ続けることが重要だと思います。」

Q.丸井さんから見てナンバー2に不可欠な資質というのはあるのでしょうか?

「1番は代表のことを心の底から尊敬していることですね。そして、問題が起きた際、代表税理士に代わって対応したり、部下や後輩のスキルアップの手助けができることも不可欠な資質だと思います。もう一つ挙げるとすれば、事務所の問題を、自分の責任だと考えられることも重要です。」

Q.ナンバー2を外部から採用するという方法もあると思いますが、何か支援をされていますか?

「税理士事務所の採用活動にも関わっていて、面接官として面接を行うことはもちろん、どんな人材をどの媒体で募集しようか、求人票の文章をどのように書くべきかといったことまで一緒に考えています。」

Q.採用については多くの事務所が悩んでいると思います。採用活動の仕組み作りや採用の際に意識していることはありますか?

「仕組みを作るというより、入社後のミスマッチをなくすことを重視しています。雰囲気や業務内容が想像と違う場合、応募してくれた方にも申し訳ないですし、お互いに時間の無駄になってしまいます。面接が有意義な時間になるよう、事務所のありのままを伝えたり、どの様なキャリアを積んでいけるかを話したりするようにしています。」

Q.最後に丸井さんが考える理想のナンバー2のイメージがあれば教えてください。

「事務所の切り盛りを完全に任せられるのが理想です。現場のことはナンバー2にまかせて代表税理士が安心して経営に専念できるよう、『事務所の切り盛りは僕がするので、代表は事務所の経営に専念してください』と、自信を持って言い切ってくれるナンバー2がいることで事務所を成長させることができますからね。」

まとめ

ナンバー2の育成や組織の風土作りは多くの税理士事務所が抱える課題です。代表税理士として組織づくりに課題を抱えている、自分自身がナンバー2として事務所内で活躍したい、そのような考えをお持ちの方にとっては、今回の丸井さんのお話は参考になるのではないでしょうか。

「支援をしている事務所の収益がもっと上がってほしい。働いているスタッフの労働条件ももっと上がってほしい」という想いで、丸井さんは税理士事務所の支援に取り組んでいます。

そんな丸井さんのお話をより詳しく聞いてみたいという方は、ぜひLanchor(ランカー)編集部までお気軽にお問い合わせください。

この記事をシェアする