会計事務所のテレワークは何から始める?在宅勤務のポイントとおすすめツール

新型コロナウイルスの感染拡大により、様々な業種でテレワークが推奨されています。税理士業界もその例にもれず、4月には日本税理士会連合会から出勤の自粛要請についての声明が発表されました。

ITインフラが整っている企業はスムーズにテレワークが導入できますが、そうはいかない企業も数多くあるでしょう。会計事務所であれば業務自体はクラウドサービスを利用することで解決できますが、顧問先やスタッフとのやり取りはどうすればよいのでしょうか。

今回はテレワークへの理解を深めるとともに、基本となるおすすめツールをご紹介していきます。

また2020年5月25日〜6月5日の間に、Mikatus株式会社(ミカタス)が実施した、「税理士業界における新型コロナウイルス感染拡大の影響と、テレワーク導入に関する実態調査」のアンケートの一部結果も、合わせてご紹介します。

テレワークとはなんなのか?

そもそもテレワークとはどういった働き方なのでしょうか。日本テレワーク協会によると、テレワークとは「tele=離れたところ」と「work=働く」をあわせた造語。つまり、オフィスとは遠く離れた場所で業務にあたることを、広い意味で「テレワーク」と呼ぶそうです。

さらにテレワークには仕事をする場所によって、「在宅勤務」「モバイルワーク」「サテライト勤務」の3つの形態に分類することができます。

・在宅勤務

自宅で業務を行う形態です。インターネットや電話を通じて、会社や職場の仲間と連絡をとれることが前提となります。

・モバイルワーク

顧問先や移動中に業務を行うことを指します。モバイルWi-Fiなどを用いることで、移動時間を削減、または有効活用することができます。

・サテライト勤務

コワーキングスペースやレンタルオフィスをはじめとした、勤務先以外のオフィススペースで仕事をする働き方を指します。他にも社内ネットワークにつながる専用サテライト、スポットオフィスなどがあります。

近ごろのニュースでは「リモートワーク」という言葉もよく耳にしますね。近年ではテレワークとリモートワーク、そして在宅勤務もほぼ同じ意味として使われています。

テレワークは、今回のような緊急事態による外出の自粛で注目を集めていますが、育児や介護などで通勤が難しい方の新しい働き方として、また、優秀な人材の活用方法として、近年提唱されてきました。

では、この新型コロナによって、テレワークはどの程度、税理士事務所や会計事務所で浸透し始めているのでしょうか。

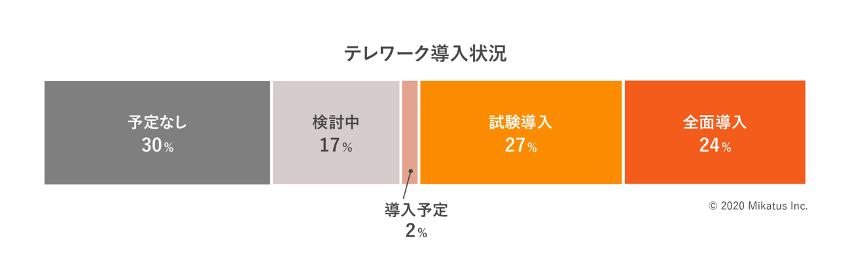

Q.テレワークを導入していますか?

テレワークの導入実態をうかがうと、約半数の事務所が、何らかの形で導入をスタートさせている事がわかります。

日本税理士会連合会も特例でテレワークを推奨

4月15日、日本税理士会連合会(以下日税蓮)からも、「緊急事態宣言による出勤の自粛要請について」と題した声明が発表されました。

もともと在宅やテレワークを実行するためには、税理士法に記載がある2か所目の事務所問題や、守秘義務をどのように遂行するかが問題になっていました。

今回緊急事態宣言を受け日税蓮は、開業税理士、社員税理士、使用人等の3つに分け、それぞれ解釈を発表しました。それぞれの立場による解釈をまとめましたので、ご紹介します。

開業税理士

自宅で税理士業務をおこなう場合、もともと自宅を登録事務所として業務をおこなっていれば問題はない。

登録事務所とは別に自宅で税理士業務を行う場合、税理士法第 40 条第1項では「税理士業務を行うための事務所を設けること」を義務付けているものの、税理士業務について税理士事務所以外の場所で行うことまで は制限されていないと考えられます。

なお日税蓮としては、2箇所目の事務所の設置が税理士法で禁止されているとはいえ、臨時的に仕事を持ち帰ったり、自宅での税務相談に応じる行為をおこなったとしても、客観的事実により、税理士事務所として判断される状況でなければ2か所事務所の問題は生じないという考えです。

つまり、事務所と自宅を明確に分けていたとしても、臨時的に自宅で税理士業務をおこなうことは違法性はないという考えのようです。

社員税理士

社員税理士は事務所を設置することはできません。すなわち、自宅で税理士業務をおこなうことは、税理士法第 40 条第 4 項に抵触するものと考えられます。

ただし、社員税理士が臨時的に仕事を自宅に持ち帰り、税理士業務をおこなったり、税務相談に応じる行為をおこなっても、2箇所事務所の問題は生じないものと考える。

使用人等

使用人等が自宅で業務をおこなう場合は、監督義務の適正な履行ができ、守秘義務を遵守できるかが求められます。日税蓮の解釈としては、自宅など事務所以外の場所で業務を行う場合でも、使用人等に対する監督が明確におこなわれていれば、税理士業務の補助業務を在宅でおこなうことは可能という解釈です。監督が明確かどうかの基準は、自宅で業務を開始する際の確認や、業務範囲の制限、新規顧客登録事務の制限などが該当します。

税理士業界の今後

これまでは税理士の皆さんやスタッフの方々の在宅勤務は、税理士法の観点から法律違反になる可能性があるとされ、解釈が難しい部分がありました。

今回の新型コロナウイルスの感染拡大により、在宅勤務を含めたテレワークへの対応が早急に行われた形になります。

もちろんそれにより、新たな勤務環境の構築や設備の見直しなどが必要な事務所もあるようですが、コロナ禍という状況下とはいえ、税理士法の解釈が現代に則したものと発表されたのは、これからのウィズコロナ、アフターコロナの税理士業界においても大きな一歩といえそうです。

多くの事務所でのテレワークの導入が実現している現在。では、実際の導入形態はどのようになっているのでしょうか。

Q.現在のテレワークの導入形態を教えてください

9割近い事務所の方が、テレワークを基本もしくは推奨としているようです。また注目すべきは12%ほどいる時間差出勤についてです。

ある地方在住の税理士さんは、全員マイカー通勤という密になりにくい通勤手段を加味し、現在は時差出勤で対応しているそうです。こういったスタッフの勤務方法も加味されているのかもしれません。

顧問先やスタッフとオンラインでつながるためには

突然テレワークを導入しようとしても、業務システムのどこから手をつけたらよいか迷われる方も多いと思います。ここでは、リモートワークを導入する企業で多く使われているツールについて、ジャンルごとにご紹介します。

会議などのコミュニケーションツール

オンラインでの業務においてボトルネックとなるのは、直接顔を合わせずに会議や打ち合わせを行う必要があることです。そんな時、オンライン上でつながるツールを利用することで、スタッフや顧問先とのコミュニケーションを円滑に行うことができます。

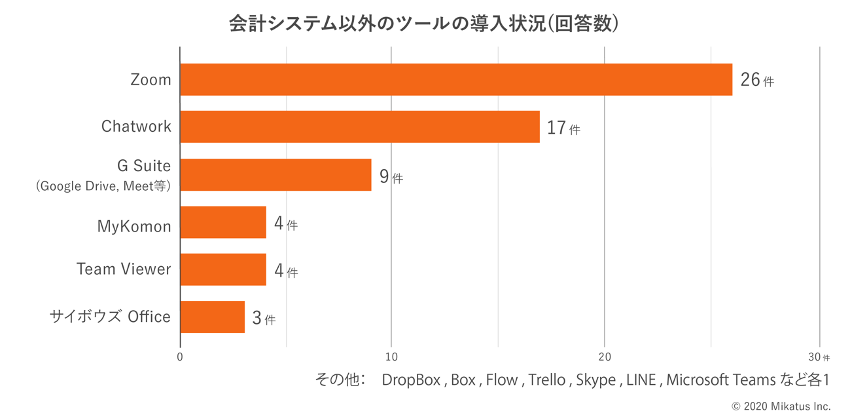

アンケート調査で会計システム以外のツールの導入状況についてうかがうと、圧倒的に会議やコミュニケーションツールへのニーズの高さを見ることができます。

Q.テレワークに際し、新しく導入したツールやシステムがあれば教えてください(複数回答可)

Zoom

現在、多くの企業や個人間において導入が進むZoom。接続が安定していて使い勝手がよく、流行りの「リモート飲み会」なども、このサービスを使う人が多いようです。

1対1の打ち合わせなら無料アカウントで時間無制限、3人以上の場合は無料会員ならば1回40分という制限がつきます。

事務所で導入する場合は、複数人での会議をよく開催するスタッフのみ有料アカウントにして、顧問先などとの打ち合わせで使うのがよさそうです。

Google ハングアウト

2013年からGoogleが提供しているチャットやグループチャット、ビデオ通話、音声通話などが利用できるサービスです。Googleハングアウトは、Androidスマートフォンに標準搭載されており、iPhoneでもアプリをインストールすれば使用することができます。

Googleが提供しているサービスとあって、GmailやGoogleカレンダーなどとの親和性が高いのが特徴です。

※現在、GoogleハングアウトはGoogle Meetへと移行が進められており、G SuiteユーザーにはGoogle Meetが提供されています。

whereby

「ウェアバイ」と読むこのサービス。Zoomが場合によってはアプリのインストールが必要なのに対し、ブラウザだけでWeb会議ができるサービスになっています。ただし使用可能なブラウザは、Google Chrome、Firefox、Operaのみ。Internet ExplorerやSafariは対象外になります。 スマートフォンで使用する場合は専用アプリが用意されています。

無料会員の場合、4人までの会議は時間無制限で使用でき、画面もシンプルで使いやすいのが特徴です。

ビジネスチャットツール

メールでやり取りをする企業は年々減少傾向にあります。その代わりに利用が増えているのがビジネスチャットツールです。

メールほどかしこまらず、データのやり取りなども気軽にでき、さらに過去のやりとりが検索しやすいことも大きな魅力。プロジェクトや会議ごとにグループチャットを立ち上げ、運用するのが一般的な使用方法です。

Slack

ビジネスチャットツール世界最大手のひとつ、Slack。

チャットツールとしての機能性だけでなく、ビジネス効率が自然と高まるような設計がなされている点も多くの人から支持される理由です。

さらに、通知設定を細かくすることで、大量の受信メッセージの中から自分に必要な情報を的確に取り出すことができます。

ChatWork

ChatWorkは国産ビジネスチャットツールの最大手です。

そのため、何か困りごとがあった際のサポートが手厚いのが特徴です。またSlack同様ファイル共有やグループ連携が可能で、タスク管理も便利な機能の1つです。

メールよりもコミュニケーションが格段に取りやすく、企業によってはSlackと併用している例あります。

会計事務所でも、このChatWorkを利用しているケースは多いようです。

ファイル共有(オンラインストレージ)

「メールでの添付は1回5Gまで!」とはビジネスマナーでよく言われていたこと。しかし、オンラインストレージを使えば、データをクラウド上のサーバに上げて保存し、保存先のURLを相手に伝えるだけ。従来の煩雑なやり取りから解放されます。

ここでは代表的な2社のサービスをご紹介します。

Google Drive

Googleアカウントがあれば、15Gを無料で使うことができる本サービス。Googleのよさは、スプレットシートやドキュメントなど、Googleの他機能との親和性の高さです。

Google Driveのフォルダ内にはスキャンしたペーパー資料もGoogleドキュメントで作成した議事録も保存可能。インターネットネット環境があれば、いつどこにいても最新の資料が閲覧できます。

スプレットシートやドキュメントは、Microsoftのワードやエクセルとの親和性も高いので、これを機にGoogleに様々なファイルの一括管理を移行してみるのもひとつの手です。

Dropbox

世界で5億人が使っているというDropbox。

Dropboxの魅力は、優秀なファイル共有性能にあります。ファイルの検索が簡単で、PCやスマホなど、様々なデバイスからも安全に同期でき、またダウンロード速度がGoogle Driveよりも早いという点も魅力です。

Dropboxは無料で使用できるのは2Gまで。ビジネスとして利用を検討される場合は、有料プランの検討が必要になるかもしれません。

税理士のみなさんのテレワーク対応をご紹介!

今回リモートワークの導入について、3名の税理士の方に実際のお話を伺いました。

そちらをご紹介する前に、まずはリモートワークで感じたメリットデメリットについて、アンケート調査結果からグラフと共に傾向を見ていきたいと思います。

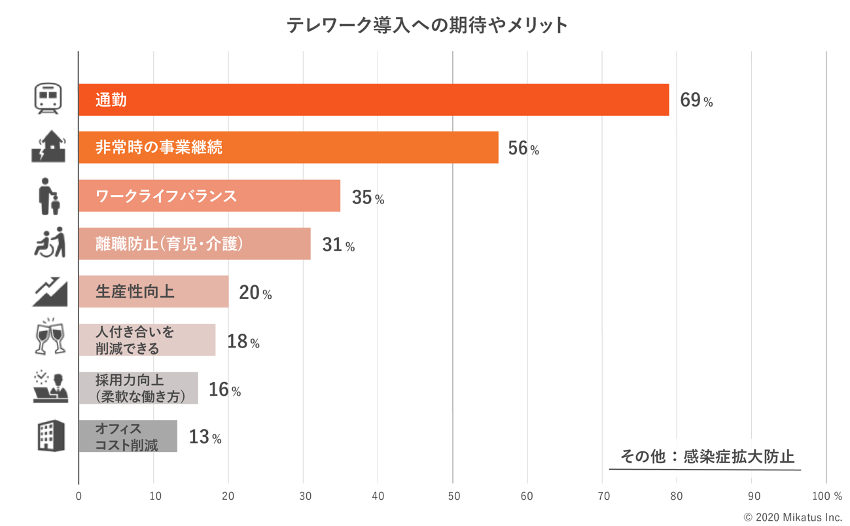

Q.リモートワークで実際に感じたメリットや期待できることにはどんなことがありますか?(複数回答可)

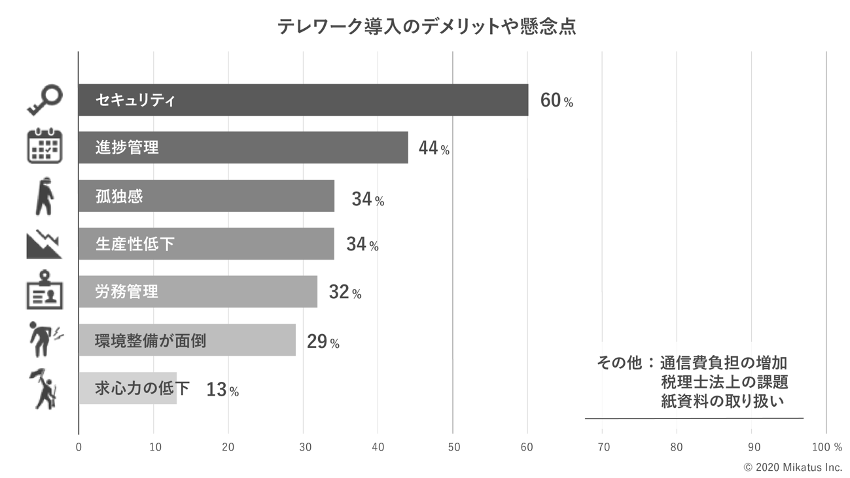

Q.リモートワークで実際に感じたデメリットや懸念点にはどんなことがありますか?(複数回答可)

メリットについては、通勤形態の変化によるストレス軽減が1番多いようです。都内の朝の満員電車の混雑具合は、以前から問題視されることもありました。新型コロナという別の問題により、奇しくも強制的に改善されたわけですが、今後も継続されるのかは、気になる部分です。

一方でデメリットについては、セキュリティ面での懸念が6割と多く、次いで進捗管理の難しさ、孤独感を感じる、生産性の低下など、顔が見えないことによるコミュニケーション問題のデメリットが続く結果となりました。

「コロナ鬱」など、環境変化のストレスによる心の病気も増えているといいます。いつも以上に心身の変化を気にかけ、健康管理に努めていきたいですね。

大貫会計事務所の場合

現在、税理士業務は全て私一人で行い、スタッフにはそれ以外の業務を担当してもらっています。元々、スタッフのほとんどが子育てをしながら仕事をしていたため、新型コロナウイルスが広まる前から本格的にテレワークを導入していました。

勤怠管理はTimeTreeを導入し、本人の都合や業務内容によって出社するかしないを本人が登録をして、全員が互いの出勤状況を把握しています。これまでは月に1回の対面打ち合わせを行っていましたが、現在は完全リモートでの打ち合わせで対応しています。

元々お客様とのやり取りはほぼペーパーレス化していたので、現状対応が遅れているという部分はありません。パソコン(PC)についても、PCトラブルを未然に防ぎ、テレワークに必要なアプリケーションの快適な動作を確保するためにも、ある程度スペックが高いものを事務所負担で支給しています。

A税理士事務所の場合

現在、当事務所はスタッフが5名おりますが、テレワークはまだ導入していません。全員マイカー通勤なので、時差出勤や時短出勤を取り入れ、健康面には最大限配慮しています。

元々伝票等を打ち込む業務が多いわけではありませんが、PCのセキュリティ対応面などが追いついていない部分があります。今後テレワークを導入する場合は、スタッフ用に専用機器の支給を考えていきたいです。

株式会社 start-with/荻島会計事務所の場合

原則100%在宅勤務とし、書類確認などで出社が必要な場合は、私の承認を取って出社するルールにしています。

テレワークでは、コミュニケーション面での変化にまだまだ戸惑う部分もありますが、逆にこういう状況だからこそ、ベテランのスタッフとは「事務所を今後どうしていくか」といった話が活発にできるようになり、そこは良い面だなと感じています。

今心配しているのは、スタッフの業務フォローです。オフィスで顔を合わせていない分、状況把握が難しいのでフォローには気をつけるようにしています。

テレワークに伴い、Zoomと電話代行サービスを新たに導入し、会社への連絡はこちらからスムーズに折り返せるようにしています。今後は事務所内に保管している資料やPC内の会計データをどう取り扱うかを考える予定です。ここが解消できれば、完全テレワークにまた一歩近づけると思っています。

>>Lanchor(ランカー)で掲載している荻島会計事務所の記事はこちら

未知なる領域へのチャレンジで会計事務所の付加価値を高める

新型コロナウイルスの情勢については、将来を見通すことは難しいです。しかし、先が読めない状況においても、対応できることから1つ1つ着手してみること。それが税理士やスタッフ個人の経験、そして事務所や組織の経験として蓄積されていきます。

多くの会計事務所にとって、テレワークへの対応は未知なる領域へのチャレンジともいえるのではないでしょうか。大変な状況ではありますが、できることから取り組みを始めることで、税理士として、そして会計事務所としての付加価値を高めていくことが重要です。

▼付加価値に関する記事はこちら

この記事をシェアする