名著『7つの習慣』から学ぶ、税理士として成功するために必要なこと

「正しい生き方なくして真の成功はありえない」

これは書籍『7つの習慣』の冒頭に書かれた、アメリカの優生学者(※)、デイビッド・スター・ジョーダンの言葉です。

自己啓発本の名著といわれる『7つの習慣』は、世界中で約3000万人に読まれています。タイトルだけは耳にしたことがあるという方もいるのではないでしょうか。世界的に愛される本書には、私達が仕事で私生活で、そして個人として“成功”するために大切なことが体系立てて書かれています。

それは言わずもがな、税理士としてもきわめて有効な考え方のヒントが詰まっているということです。

著者のフランクリン・コヴィー氏によると、ここ200年の間に書かれた成功をテーマにした書籍は、どれも表面的なテクニックに寄りすぎており、本当の成功にはつながらないと話します。

そこで今日は、「税理士さんの成功」を念頭に、この長く愛される名著『7つの習慣』のブックレビューをお届けしたいと思います。

優生学(者)

応用科学に分類される学問の一種で、一般に「生物の遺伝構造を改良する事で人類の進歩を促そうとする科学的社会改良運動」と定義される。

引用元:優生学者とは – Weblio辞書

7つの習慣で大事な「人格主義」という考え方

本著では、自己成長に大切な考え方を「人格主義」と定義しています。誠意、謙虚、誠実、勇気といった、人格の成長こそが人の本質的な成長と成功につながるというものです。

人格主義の生き方を実践していくためには、時代や人種によって変わることのない価値観「原則」に即して、具体的な行動に落とし込んでいく必要があります。

原則に即した世界の見方を手に入れ、人格主義に基づいて生きることで、本質的な成長を手に入れることができる。7つの習慣の紹介に入る前に、ぜひ知っていただきたい成長の仕組みです。

第1の習慣「主体的である」

私たちは生きていると、「自分ではどうしようも無いこと」に遭遇することがあります。そうすると「誰か」や「何か」によって、自分の人生が振り回されると感じることもありますが、本書では「何が起ころうとも、それが自分に与える影響は自身で選択できる」と書かれています。

外部からの刺激と自分の反応の間には、「選択の自由」がある。そしてその選択の自由を発揮する生き方が、第1の習慣である「主体的である」ということです。

主体的に自分の人生を生きるには、まず自分の行動や人生に責任を持ち、状況や条件など、自分以外のせいにしないこと。同時に自らの影響力を主体的に及ぼすことができる範囲に目を向け、拡大させていくことが大事だと説かれています。

例えば税理士の方であれば、事務所のスタッフが期待どおりのパフォーマンスを上げてくれなくて悩んでいたとします。

主体的でない考え方の場合、「スタッフが期待通り動いてくれない」という不満にとらわれてしまいます。しかし自身が主体性を発揮すれば、「スタッフのパフォーマンスが悪い原因は何か、改善策がないか考えてみよう」と、ポジティブに考えることができます。

全ての物事にただ反応するのではなく、自分の責任が及ぼせる範囲において、全力で向き合うことが、「主体的である」ということなのです。

第2の習慣「終わりを思い描くことから始める」

第2の習慣は「終わりを思い描くことから始める」です。

自分が死んだとき、葬儀ではどんな人がどんな言葉をかけ、そして涙してくれるでしょうか。このように人生の最期を思い描くことで、人生で成し遂げたいことや今やるべきことを明確にしていくことが大事だと本書には書かれています。

また、終わりを思い描くことと同時に、ここでは個人の「ミッションステートメント(※)」を立てることを勧めています。

※ミッションステートメント

自分でも気づかない深層にある価値観を明確にしていく指針のこと

ご自身のミッションステートメントを立てる際には、下記3点に留意してください。

- 家族、仕事、趣味、自分自身など、役割や目的に合わせて立てる

- 役割ごとに主張が異ならないようにする

- 誠実さや公正、正直さや貢献など、人格主義の原則に基づいている

例えばミッションステートメントとして「お金を沢山稼ぐ」と立てたとします。これではただの成果主義によって立てられた目標でしかありません。しかし税理士として原則に即して考え直すと、「大切なスタッフや顧問先に、より豊かな貢献をしていける自分を目指す」などになるかもしれません。

第3の習慣「最優先事項を優先する」

第3の習慣「最優先事項を優先する」は、第1と第2の習慣で身につけたことを、実際の結果に結びつけるための習慣です。

「最優先事項を優先する」とは、自分のやるべきことに優先順位をつけ、最優先事項を優先していくことです。

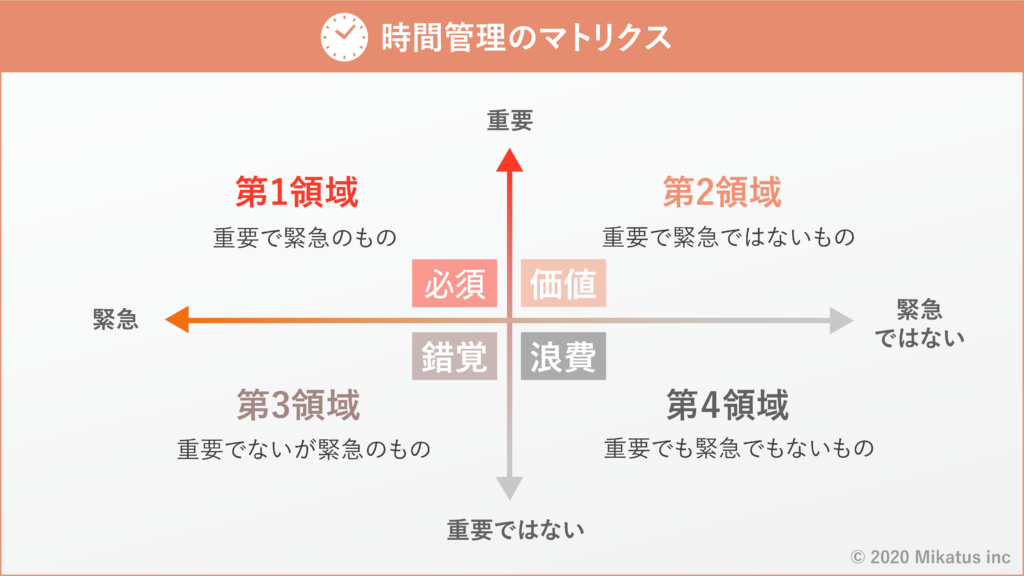

ここでは時間管理のマトリクスを用いて、優先順位をつけていくことを勧めています。重要度と緊急度の二軸を作り、優先順位を明確にした上で、取り組んでいくことを伝えています。

優先順位の考え方は以下のとおりです。

- 重要で緊急のもの(必須)

- 重要で緊急ではないもの(価値)

- 重要ではないが緊急のもの(錯覚)

- 重要でも緊急でもないもの(浪費)

また同時に「重要ではなく緊急でないもの」に、時間や労力を割かないようにと警鐘を鳴らしています。

誰がやっても良い雑用や、暇つぶし、その場限りの人付き合いなどが例としてあげられます。こういった人生において重大な結果につながらないものを極力整理していく必要があるのです。

経営者と信頼関係を構築し、経営課題を一緒に解決していくことを「重要で緊急のもの」と置くことで、事務所としてどの業務を誰が行っていくか、マトリクスに沿って考え、取り組むことができるのではないでしょうか。

まとめ

本記事では、7つの習慣に書かれた基本的な考え方と、第1〜第3の習慣についてご紹介しました。

この3つの習慣では、人格主義を目指す中でも私的成功にフォーカスした内容になっています。

次回第4〜第7の習慣では、より高次の成功を目指すための内容をお伝えします。皆さんもまずは、税理士として主体性や期限、優先順位を意識しながら生活できているか、振り返ってみましょう。

【紹介書籍】

完訳 7つの習慣

スティーブン・R・コヴィー / 著 2,200円(税別)

この記事をシェアする