スタッフはどう育てたらいいの?税理士アンケートから見えた人材育成へのヒント

せっかく新しいスタッフを採用したのに、上手く教育していく体制が整っていない。知識もスキルもあるのに、イマイチ成長意欲が足りないスタッフがいる。などなど、人材育成における課題はいつの時代もあるものです。

今回Mikatus(ミカタス)株式会社がアンケート調査をおこなったところ、税理士事務所における人材育成の課題が具体的に見えてきました。

今回はそのアンケート結果の一部をご紹介しつつ、人材育成にはどのような制度や方法があり、それらにはどんなメリットデメリットがあるのかご紹介していきます。

6割の税理士が人材育成に課題を感じている

まずは人材育成の課題感からご紹介していきます。

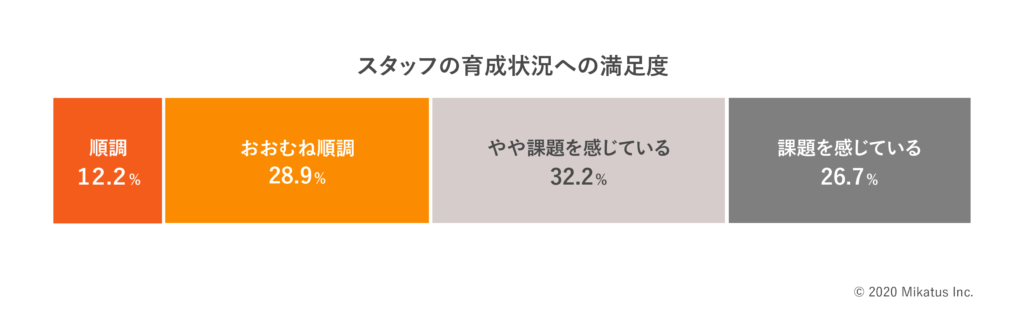

Qスタッフの育成状況への満足度についてお聞かせください。

今回の調査から、おおよそ6割の方が、育成状況に何かしらの課題を抱えていることが明らかになりました。

また年齢層によって課題感への意識の差は歴然。若手税理士(※)のほうがベテラン税理士よりも課題を感じていることが分かりました。

※今回の調査では50歳以下を若手、51歳以上をベテランと定義しています。

多くの事務所が人材育成について課題感を感じていることが分かったところで、続いて具体的な課題をみていきましょう。

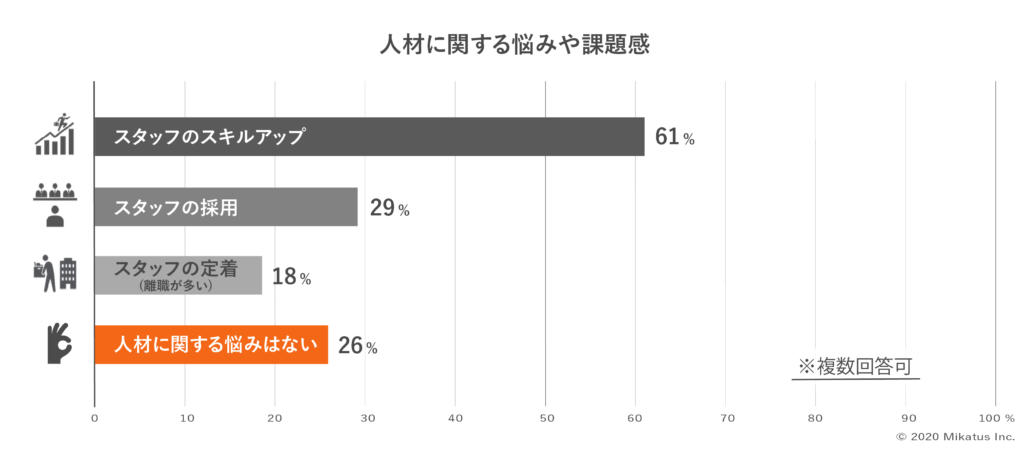

Q人材に関する悩みや課題感についてお聞かせください。

人材に関する課題や悩みの中で一番多かったのは「スタッフのスキルアップ」でした。

さらに年齢別で見てみると、若手税理士のほうがスキルアップに課題を感じている人が多いという結果になりました。

また、事務所規模が大きくなるほど、スタッフのスキルアップに関する課題感を抱きやすい。そして、若い税理士の方ほど、将来に対する危機感が強く、事務所の未来を左右するであろうスタッフ育成に模索しているという現状も調査結果から見えてきました。

教育、学習、どちらも環境が整わないのが当たり前?

「努力なくして成功ならず」と言うように、スタッフのスキルアップを望むのであれば、日々教育しながら、経験を積ませていくしか手はありません。では会計事務所の現場では、どのような学習と教育環境の課題があるのでしょう。

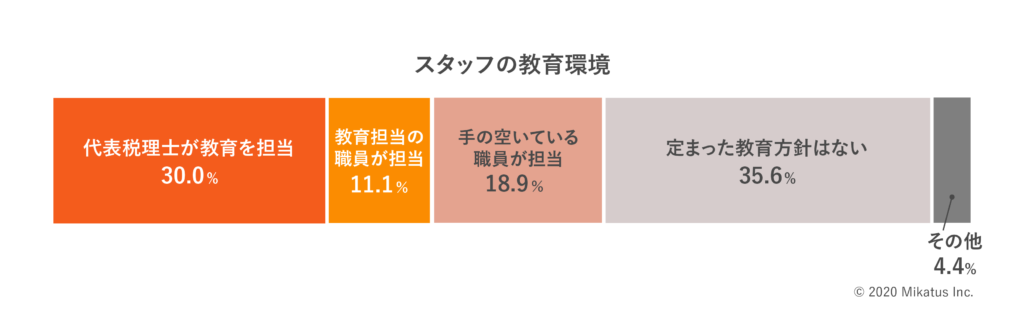

Qスタッフの教育環境について教えてください。

アンケート結果をみると、30%の税理士事務所が、代表税理士自ら教育を担当していると答えた一方で、「手の空いている職員が担当」18.9%、「定まった教育方針はない」35.6%と、5割以上の事務所で明確な教育体制が整っていないことが明らかとなりました。

続いて、教育と併せて大切な、学習環境についてもみていきます。

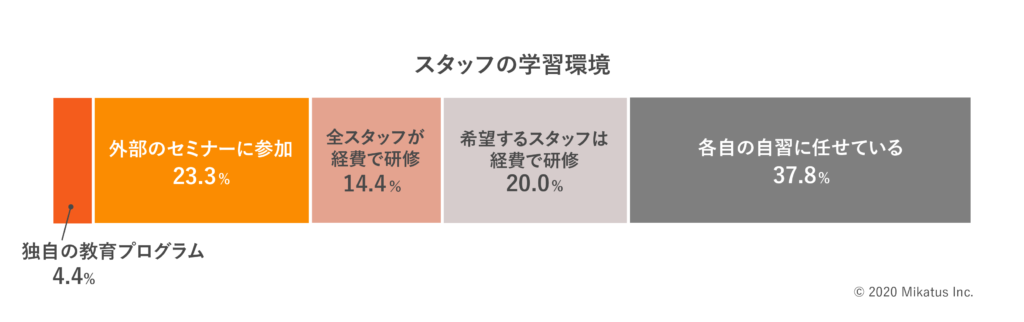

Qスタッフの学習環境について教えてください。

「希望するスタッフは経費で研修」が20.0%、「各自の自習に任せている」が37.8%と、合計57.8%の事務所で、スタッフの自発性に任せたり、スタッフの希望に対する補助という形にとどまっています。積極的にスタッフの学習環境を整備している事務所は半数以下という結果になりました。

人材育成手法の種類とメリット・デメリット

今回のアンケートで、税理士事務所の約6割が人材育成について課題感を抱えながら業務に当たっているということが分かりました。同時に、教育・学習環境が整わない中、スキルアップについてはスタッフの自発性に任せてしまっている現状もあるようです。

小規模な事務所で人材育成を制度として構築するのは難しいかもしれません。しかし、スタッフが正しく業務を覚えるためにも、育成体制を整えておくことは大切です。

では事業会社でよく採用されている人材育成の制度にはどのようなものがあるのか、それぞれメリット・デメリットはどのようなものがあるのか。代表的なものを4つご紹介します。

メンター制度

社歴の浅いスタッフに対し、直属の上司ではない先輩スタッフが業務のみならず悩み相談やキャリア形成まで、幅広くサポートに入る制度です。

メンターとは日本語で助言者を意味します。それに対して指導される側をメンティと呼び、上司ではない第三者のメンターがアドバイスを行うことで、メンティの成長を促す効果があります。

メリット

メンターは直属の上司ではないため、利害関係が少なくメンティが相談しやすい環境を用意することができます。

メンティはメンタル面のサポートも受けることで、離職を踏みとどまったり、モチベーションがアップしたりします。メンターを勤めるスタッフについても、マネジメント能力の向上等が期待できると言われています。

デメリット

成果が出るかどうかは、人と人との相性に依存するところが大きいため、メンターを誰にするかという選定の難しさがあります。またメンターと実際の上司が異なる場合が多いものの、それぞれの役割範囲を明確にできていないと、メンターに一方的な負担がかかることがあります。

1on1ミーティング

上司が部下の成長のために定期的におこなう1対1の対話です。業務面談の範囲にとどまらず、部下の成長を促すために設計されるのが1on1ミーティングの特徴で、上司はできるだけ聞き役に徹し、部下自身が自発的に問題に取り組めるよう促します。

メリット

ミーティングを継続的に行うことで、上司と部下の信頼関係が構築されます。お互いの認識齟齬がなくなったり、報連相が円滑に行われる土壌が形成されます。

また、部下の成長を促すことで、ビジネスパーソンとしてスキルアップすることが期待できます。

デメリット

1on1ミーティングの意図と目的を正しく理解した上でおこなわないと、だたの業務報告になってしまいがちです。また、上司の理解力やコミュニケーション力次第で、ミーティングの成果にブレが生じてしまうこともあります。

MBO(目標管理制度)

「Management by Objectives」の略称で、「当人が設定した目標をどれだけ達成したか」を基準に人材評価に当てはめていく制度です。

目標は管理する側が一方的に設定するのではなく、スタッフ自身が自分のスキルレベルを自覚し、会社から期待されていることを考えて自ら設定していきます。

目標を設定したスタッフは、自ら決めた目標に向かって業務に取り組み、指導者は進捗をチェックしつつ適切な支援をし、定期的に振り返りをおこないます。

メリット

目標や具体的な取り組みはスタッフ自身が決めるため、業務を行う上での課題意識やスキルを効率的に高めると言われています。

スタッフ自身が組織にどう貢献しているかを意識しながら目標を設定するため、「やらされている感」を感じない目標設定、成果達成が望めるでしょう。

デメリット

スタッフが自身のスキルレベルを理解できていない場合、適切な目標設定が行われません。そのため、高すぎる目標や低すぎる目標を設定することになり、結果的にデモチベーションしたりパフォーマンスの低下につながったりします。

さらに、評価に時間を要するため、指導者側の負担も大きくなりがちです。

ストレッチアサインメント

本人の力量や経験よりもあえて難易度の高い業務(ストレッチした課題)を担当させ、成長を加速させる方法です。

イレギュラーな対応やマネジメント業務など、通常のプレイヤー以上の業務を対応させることが多いようです。スタッフや、所属する組織の「可能性」を重視した手法と言われています。

メリット

業務を通じて問題解決能力やチャレンジ精神の向上が望めます。また経験がスタッフ自身の達成感や自信を促し、さらなるモチベーションアップにも繋げていくことができます。

デメリット

割り当てる新たな業務の選定が鍵となるため、あまりにレベルの高すぎる業務を割り振ると、自信喪失やモチベーションダウンにつながってしまいます。また、ストレッチした業務を達成した際に、それを正しく評価できる上司や社内の評価体制がないと、スタッフのモチベーションアップに繋がりません。

人材育成で意識すべきポイントまとめ

人材育成のためには、教育体制や評価制度を事務所の規模や特性に沿って整えることが重要です。また在籍しているスタッフとの関係性や事務所の課題感によって、適切な制度も異なるでしょう。

今回は外部セミナーや講座を使わず、社内でスタッフのケアができる人材育成制度や考え方に限定してご紹介しました。ご自身やスタッフの目指す方向性や育成にあてられる労力をみながら、出来る部分から人材育成に取り組んでいきましょう。

※ Mikatus株式会社は2022年9月30日をもちまして、当社の完全親会社であるfreee株式会社と合併いたしました。

この記事をシェアする