【セミナーレポート】税理士業務の効率を高める製販分離のあるべき姿とは?

製造を担う部門と販売を担う部門で業務を分けることを製販分離と呼びます。この仕組みは組織の生産性向上や業務効率化を目的として、製造業界やIT業界などで広く活用されています。

税理士業界でも製販分離を導入している事務所は多い一方で、スタッフの配置や業務フローをどんな形にするのが良いかという点は常に悩みの種でもあります。

今回は、いい税理士協会が4月6日に開催したオンラインセミナー「繁忙期が明けた今こそ考える!業務効率化のための製販分離のあり方とは?」の事例をもとに、そのヒントを探っていきます。

顧問先への付加価値提供を最重要視する体制

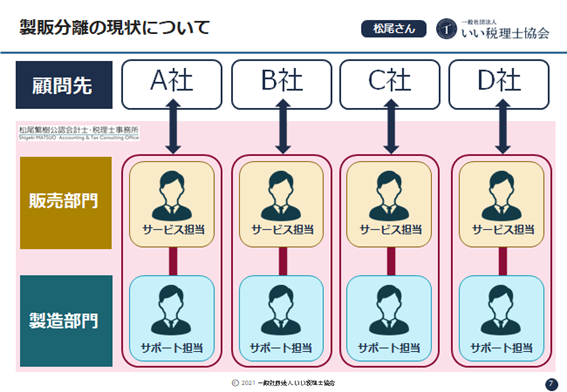

セミナーには3名の方が登壇し、それぞれの事務所内の体制をご紹介いただきました。お話を伺っていく中で、ひと口に製販分離と言ってもさまざまなやり方があることが見えてきます。

最初に登壇したのは、いい税理士協会が認定する「いい税理士」の松尾繁樹さん(松尾繫樹公認会計士・税理士事務所 所長)。神奈川県横浜市にある松尾さんの事務所には、約10名のスタッフが在籍しています。

同事務所では販売部門に当たるサービス担当1名と、製造部門に当たるサポート担当1名が2名で1チームを組んで仕事をする形になっています。現在、4チームが稼働しているそうです。

サービス担当(販売部門)の業務は次のとおりです。

- 顧問先の経営方針の把握

- 顧問先との面談による直近状況の把握

- 数値分析結果の報告とセッション(壁打ち)

- 決算や資金繰りの対策

サポート担当(製造部門)はサービス担当の補佐役で、具体的には次の業務を行います。

- 記帳とそれに伴う顧問先対応

- 決算書の作成

- その他、内部の事務処理

現在の体制にしている理由について、「サービス担当が付加価値の高い業務、すなわち顧問先の経営者とのやり取りに専念できるようにすることが最大の狙いです」と松尾さんは説明します。

松 尾

松 尾またサービス担当とサポート担当を2名で1チームにすることで、決まった相手とのコミュニケーションが深まる効果や、サービス担当がサポート担当の仕事の優先順位などをコントロールすることを通して、業務の効率化を図る狙いもあります。

「実際、サービス担当者の顧問先への訪問頻度が上がったことにより、お客様の満足度が高まっています。副次的な効果として、チームごとの採算が把握しやすくなった点も挙げられます」と松尾さん。

一方で、現在の体制にしたことで「チームごとに業務の精度にばらつきが生じる」といった課題も出てきたと松尾さんは分析します。

松 尾

松 尾顧問先への付加価値提供を通して、若手の育成を目指す体制

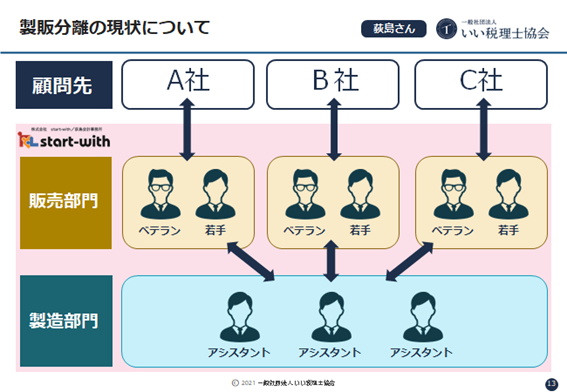

続いて登壇した、いい税理士協会の「認定 いい税理士」の荻島宏之さん(株式会社start-with/荻島会計事務所 代表税理士)は、東京都新宿区に約10名規模の事務所を構えています。

荻島さんの事務所では、販売部門の担当者としてベテランと若手の税理士がコンビを組み、3組のコンビがそれぞれ顧問先への対応に当たっています。

製造部門の担当者は3名のアシスタントで、販売部門から依頼された業務に当たります。

販売部門のベテランはキャリア20年以上、若手はキャリア5年以下という組み合わせになっているそうです。アシスタントが顧問先と直接やり取りすることはありません。

荻 島

荻 島また、「将来的にはアシスタントを顧問先から業務を請け負うアウトソーシング担当として、お客様と接点を持つように変えていきたいと思っています」と荻島さん。そうすることで、アシスタントの顧問先と向き合う気持ちを強くする意図があるそうです。

オフィサーの存在が強力な製造部門を支える体制

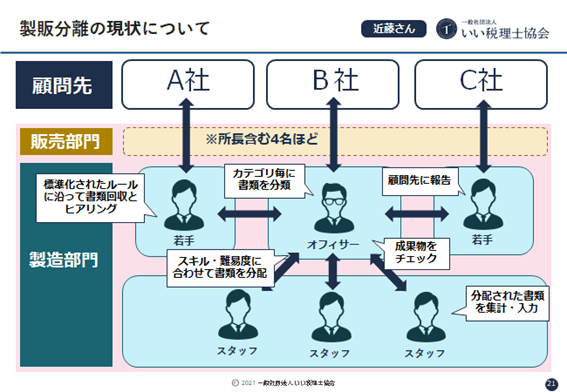

最後に登壇した近藤達志さんは、愛知県碧南市に事務所を構える税理士法人feliciaの管理部マネージャーです。近藤さんの事務所は約20名規模で、製販分離を進めて10年ほど経つと言います。

特筆すべきは、販売部門をスリムにして製造部門を厚くしている点。「販売部門の業務量をできるだけ減らしたいという目的があります」と近藤さんは説明します。愛知県碧南市という地域性もあり、全顧問先の約7割を占める記帳代行に対応するための体制にしているそうです。

製造部門内では、オフィサーと呼ばれる税理士が情報を一元管理して作業分担を差配している点が特徴的です。そしてオフィサーからの指示を受けた製造部門の若手社員が、標準化されたルールに沿って顧問先へ書類回収とヒアリングに向かいます。入社して半年後くらいから顧問先へ行くことが多いそうです。

近 藤

近 藤オフィサーの負担が大きそうに見えますが、若手社員は日々成長していくため、例えば業務に慣れてきた若手社員は難易度の高い案件だけをオフィサーに相談するなどし、負荷がかかりすぎないようにしているそうです。

自分たちに合った製販分離の姿を目指して

本記事では三つの事例をもとに、税理士事務所における製販分離のあるべき姿について考察してきました。事務所スタッフの経験値や年齢などにより、組織にとっての最適な体制は異なるため、どの体制が良いとは一概には言えません。ここで示した内容を参考にして、みなさんの事務所に適した製販分離について考えていただければと思います。

※ いい税理士協会は2022年7月をもって解散しました。

この記事をシェアする